2014年08月

2014年08月21日

富士見高原リゾート 番外編その3 謎の禿げ山

これは本編でも紹介した富士見高原リゾートにある展望台。望峰の丘広場という名前がついている。望峰はたぶん「ぼうほう」と読んで、峰を望むという意味だということはわかるが、こんな言葉は日本語にはないはず。

それはさておき、

望峰の丘広場と書いてある杭の上側に、木の生えていない場所が写っている。

もっと正面から捉えた写真。

手つかずの山の斜面になぜ木の生えていない場所があるのか、

現地で見た時から気になっていた。

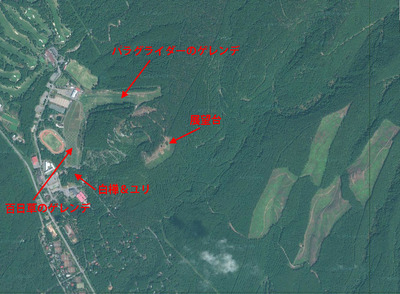

グーグルの衛星写真で調べてみる。4カ所クッキリと木が生えていないエリアがある。もちろん生えていないんじゃなくって伐採された跡。造成途中あるいは開発を放棄されたゴルフ場かと予想していたが、写真左側にあるゴルフ場と較べると形が違いすぎる。

もうちょっとアップで。

話は変わるけれど富士見高原リゾートってゲレンデが2つしかないのね。百日草のゲレンデは初心者向けの緩斜面だし、パラグライダーのゲレンデはあっという間に滑り降りてしまう距離。つまりとても小規模なスキー場。スキー場なんて昔は行ってみなければどんなところかわからなかった。衛星写真オソルベシ

話は戻って謎の禿げ山エリア。道の跡までついているから人工的に木を切り倒したことは間違いない。しかし何のために?

舗装はされていないだろうが道はつながっているみたい。クルマやバイクで行けるところまで行って、そこから徒歩1時間くらいか。あの中に入ったらどんな光景が広がっているのかは興味がある。誰か探検してきてくれないかな。

それはさておき、

望峰の丘広場と書いてある杭の上側に、木の生えていない場所が写っている。

もっと正面から捉えた写真。

手つかずの山の斜面になぜ木の生えていない場所があるのか、

現地で見た時から気になっていた。

グーグルの衛星写真で調べてみる。4カ所クッキリと木が生えていないエリアがある。もちろん生えていないんじゃなくって伐採された跡。造成途中あるいは開発を放棄されたゴルフ場かと予想していたが、写真左側にあるゴルフ場と較べると形が違いすぎる。

もうちょっとアップで。

話は変わるけれど富士見高原リゾートってゲレンデが2つしかないのね。百日草のゲレンデは初心者向けの緩斜面だし、パラグライダーのゲレンデはあっという間に滑り降りてしまう距離。つまりとても小規模なスキー場。スキー場なんて昔は行ってみなければどんなところかわからなかった。衛星写真オソルベシ

話は戻って謎の禿げ山エリア。道の跡までついているから人工的に木を切り倒したことは間違いない。しかし何のために?

舗装はされていないだろうが道はつながっているみたい。クルマやバイクで行けるところまで行って、そこから徒歩1時間くらいか。あの中に入ったらどんな光景が広がっているのかは興味がある。誰か探検してきてくれないかな。

2014年08月20日

富士見高原リゾート 番外編その2 パラグライダー

ゲレンデでやっていたパラグライダーの講習。

下の2枚は平坦な場所での歩行練習?

残念ながら最初にパラシュートをどうやってあげるのかは見なかった。たこ揚げでも風のない時は走って揚げるから似たようなものかな。

ユリの値段チェックをしていたらゲレンデの中腹で何やら準備中。

いっせいに飛ぶのかと期待するものの、何を準備しているのかなかなか動き出さない。

パラグライダーは高いところから飛び出して、低い場所に降りるものだと思っていた。でもそれは上達してからの話で、最初はこういうところで練習するらしい。ちょっと飛んだらまたゲレンデを登って行かなくてはならない。これは結構大変そう。スキーのゲレンデだからリフトがあっても、あんなヤドカリ状態ではリフトに乗るのは不可能。写真は子供だけれど大人だと装備は20キロくらいとのこと。

なかなか始まらないので売店をのぞいたりしていたら飛び始めていた。またもや最初のシーンを見逃す。走って身体が浮いたら、その後はインストラクターに身体を押してもらって飛行時間は約20秒。飛んでいるというより浮いているという感じだが楽しそう。

富士見高原リゾートでは2時間ほどの体験コースが6400円。6時間くらいのコースで10,800円。インストラクターにぶら下がって30分ほどのフライトが8600円。ちょっとかじってみる分には意外とリーズナブル。そのうちトライしてみたい。

2014年08月19日

富士見高原リゾート 番外編その1

まずは恒例の?お値段チェック。

大きな花のユリは1000円。

小さいのは500円。

これは3本で1500円だから1本500円と同じ。

つぼみが全部開いちゃうと「開花済み」コーナーで安売りされる仕組みみたい。

こっちの開花済みは1本250円でちょっと小振り。

ケイトウはぐっと安い。

それに2鉢の値段で3鉢買える。

ユリは秋に植えて初夏に咲く花。富士見高原リゾートで真夏に咲いているのは標高が高いから。年末に植えて春に咲くチューリップと較べると、花が咲くまでの期間が長い。またチューリップとは時期が被るからユリと一緒に育てることはできないことになる。

もちろんプランターを分ければ可能である。

チューリップを減らしてユリにチャレンジするか思案中。

大きな花のユリは1000円。

小さいのは500円。

これは3本で1500円だから1本500円と同じ。

つぼみが全部開いちゃうと「開花済み」コーナーで安売りされる仕組みみたい。

こっちの開花済みは1本250円でちょっと小振り。

ケイトウはぐっと安い。

それに2鉢の値段で3鉢買える。

ユリは秋に植えて初夏に咲く花。富士見高原リゾートで真夏に咲いているのは標高が高いから。年末に植えて春に咲くチューリップと較べると、花が咲くまでの期間が長い。またチューリップとは時期が被るからユリと一緒に育てることはできないことになる。

もちろんプランターを分ければ可能である。

チューリップを減らしてユリにチャレンジするか思案中。

2014年08月17日

ドライ クール ベスト再評価

去年に夏のバイクツーリング秘密兵器として、ドライクールベストという商品を紹介した。もちろん今年も使っている。詳しくはその時のエントリーを読んでもらうとして、昨年の評価は冷やっとは感じるが特に涼しくはないというもの。そう書くとハズレみたいな印象だが一定の効果はあるので、これなしに夏はバイクに乗る気がしない。

今年はこのベストに2つ工夫をしてみた。

その1

「密着度アップ」

バイクを降りて、椅子に座って背もたれにもたれかかるとベストが身体に密着する。そのときにより冷たさを感じることは去年から気付いていた。気化熱は水が蒸発する時に熱が奪われることだから、その涼しさの発生源?である水=ドライクールベストにできるだけ近づくことは理にかなっている。

ドライクールベストは「XS-M」「L-XL」「2XL-3XL」という変わったサイズ展開。普段の服はXLを買うことが多いが、バイクウエアというのはなぜか小さめのサイズに作られているのでバイク用の革ジャンやジャケットは2XL。それでこのベストも一番大きなサイズを買った。普通の服として考えればこのサイズでちょうどよい。でもそれはピチピチではなく身体に密着していないということでもある。

ドライクールベストは前身頃と背中の部分が伸縮性の素材でつながれている。写真で薄い茶色の部分。その一番上の部分をつまんで書類用のクリップで留めた。これでかなり身体に密着するようになった。

その2

「冷たい水を入れる」

前日にペットボトルに水を入れ冷蔵庫で冷やしておく。朝起きたら冷凍庫にいれて凍る寸前まで水を冷やす。これはリンゴが木から落ちた時ではなく、冷蔵庫のドアを開けた時に閃いた(^^ゞ

この2つの工夫をした結果、ドライクールベストは見違えるほどクールになった。

いくら冷たい水を入れたって体温で暖まるから、その効果は長くは続くないけれど、少なくともガレージに行くまでの間(自宅から5分ほど離れている)は「冷たくて気持ちイイ〜」な状態は保たれる。その後1時間くらいは普通の水道水よりアドバンテージはある感じ。

ベストを身体に密着させた効果も絶大で、特に水が冷たい間にそこそこのスピードで走っていると「上半身はエアコンの効いた部屋状態」といっても大げさではないほど。ただし身体は上半身だけではないのがつらいところ。

密着と冷たい水のどちらが効いているのか。2つを同時に思いついて別々に試したことがないからわからない。どちらかだけより両方のほうが涼しいのは確実なので、わざわざ実験をする気もない。ゴメン。

気化熱グッズは昔、首に巻くものを買ったことがある。首がベタベタ濡れている感じがして不愉快な割にちっとも涼しくはなく「こんなもので涼しくなると考えた私がバカでございました」という印象しか持っていなかった。それなのにドライクールベストを買ったのはバイクに乗るようになって、夏のあまりの暑さにワラをもすがる気持ちだったから。

今は気化熱の効果に対する考えは180度変わっている。

国を挙げて気化熱ウエアの開発に取り組むべきである!

ドライクールベストは従来の濡らせて絞る方式の気化熱ウエアと較べれば格段に進歩している。それでもかさばるし着心地も決してよくない。水、あるいは何か液体は入れなきゃいけないから、その分重くなるのは仕方ないとして、Tシャツ、ワイシャツ感覚で着られる気化熱ウエアができれば熱中症で倒れる人もいなくなるはず。屋外で働く人々の生産性も向上する。やがてウルトラ気化熱ウエアが開発されて、真夏の炎天下でもエアコン並の涼しさで過ごせるようになれば、それがどれだけ社会に貢献することか。

関係者の皆さん、是非ご尽力を。

今年はこのベストに2つ工夫をしてみた。

その1

「密着度アップ」

バイクを降りて、椅子に座って背もたれにもたれかかるとベストが身体に密着する。そのときにより冷たさを感じることは去年から気付いていた。気化熱は水が蒸発する時に熱が奪われることだから、その涼しさの発生源?である水=ドライクールベストにできるだけ近づくことは理にかなっている。

ドライクールベストは「XS-M」「L-XL」「2XL-3XL」という変わったサイズ展開。普段の服はXLを買うことが多いが、バイクウエアというのはなぜか小さめのサイズに作られているのでバイク用の革ジャンやジャケットは2XL。それでこのベストも一番大きなサイズを買った。普通の服として考えればこのサイズでちょうどよい。でもそれはピチピチではなく身体に密着していないということでもある。

ドライクールベストは前身頃と背中の部分が伸縮性の素材でつながれている。写真で薄い茶色の部分。その一番上の部分をつまんで書類用のクリップで留めた。これでかなり身体に密着するようになった。

その2

「冷たい水を入れる」

前日にペットボトルに水を入れ冷蔵庫で冷やしておく。朝起きたら冷凍庫にいれて凍る寸前まで水を冷やす。これはリンゴが木から落ちた時ではなく、冷蔵庫のドアを開けた時に閃いた(^^ゞ

この2つの工夫をした結果、ドライクールベストは見違えるほどクールになった。

いくら冷たい水を入れたって体温で暖まるから、その効果は長くは続くないけれど、少なくともガレージに行くまでの間(自宅から5分ほど離れている)は「冷たくて気持ちイイ〜」な状態は保たれる。その後1時間くらいは普通の水道水よりアドバンテージはある感じ。

ベストを身体に密着させた効果も絶大で、特に水が冷たい間にそこそこのスピードで走っていると「上半身はエアコンの効いた部屋状態」といっても大げさではないほど。ただし身体は上半身だけではないのがつらいところ。

密着と冷たい水のどちらが効いているのか。2つを同時に思いついて別々に試したことがないからわからない。どちらかだけより両方のほうが涼しいのは確実なので、わざわざ実験をする気もない。ゴメン。

気化熱グッズは昔、首に巻くものを買ったことがある。首がベタベタ濡れている感じがして不愉快な割にちっとも涼しくはなく「こんなもので涼しくなると考えた私がバカでございました」という印象しか持っていなかった。それなのにドライクールベストを買ったのはバイクに乗るようになって、夏のあまりの暑さにワラをもすがる気持ちだったから。

今は気化熱の効果に対する考えは180度変わっている。

国を挙げて気化熱ウエアの開発に取り組むべきである!

ドライクールベストは従来の濡らせて絞る方式の気化熱ウエアと較べれば格段に進歩している。それでもかさばるし着心地も決してよくない。水、あるいは何か液体は入れなきゃいけないから、その分重くなるのは仕方ないとして、Tシャツ、ワイシャツ感覚で着られる気化熱ウエアができれば熱中症で倒れる人もいなくなるはず。屋外で働く人々の生産性も向上する。やがてウルトラ気化熱ウエアが開発されて、真夏の炎天下でもエアコン並の涼しさで過ごせるようになれば、それがどれだけ社会に貢献することか。

関係者の皆さん、是非ご尽力を。

2014年08月16日

富士見高原リゾート 花の里

八ヶ岳高原ラインを楽しんでメイン目的地についたのは午後2時頃。写真を見てわかるようにスキー場が夏営業としてゲレンデを花畑にしている。

バイク用の駐車場はなかったので適当に空いているところに駐める。

スキースクールではパラグライダーを教えている。

入ってすぐのゲレンデで講習中。

ここが花の里の入場ゲート。

リフトも含めて料金は1600円。

スマホでホームページにアクセスして割引クーポンの画面を見せれば1500円になる。

このゲレンデは傾斜の緩い初心者コースかな。

まずはここを下っていく。

一面に植えられているのは百日草=ジニア。

百日草というくらいで長く咲く花。でも少し痛みかけているものが多かった。

というわけでドアップの写真はなし。

わざわざ折れている花があるところで撮らなくてもいいのだが、

撮っている時ってこういうことに気付かないことが多い(>_<)

百日草ゾーンの下はケイトウとユリが交互に植えられている。

ケイトウは鶏頭という漢字を書くが、ここで育てられているのはニワトリのトサカの形をしたケイトウではなくて、槍ケイトウとか房ケイトウという品種。

景色としてはとてもキレイなんだが、アップで撮るとイマイチになってしまう。

ちなみにケイトウのように穂の形に咲く花を花穂という。読み方は「かほ」じゃなくて「かすい」。花穂で代表的なのはススキ。

ゲレンデの下まで来た時に雨がパラパラ降ってきた。東屋みたいな休憩所があったので一時待避。数分で雨はやんでひと安心。

ゲレンデを下って左方向に行くとメインディッシュの白樺&ユリのエリア。

入り口。

しばらくは遊歩道のまわりにユリが咲いているだけだがーーー。

ジャーン! 白樺の森の中に咲くユリ。

濃密な香りも漂っていて天国にいるような気分になってくる。

やっぱり白樺ってのがポイント高いかな。白樺をバックに花が咲いていたら何でも幻想的に見えるかも。自宅のベランダにも白樺が欲しい(^^ゞ

色とりどりのユリ。

残念ながら品種名の表示がなかったのでユリということ以外に花の名前はわからず。

白樺ユリ園を後にする。

オマケでユリのつぼみ。巨大である。

オマケで苔むす岩。

オマケでアジサイ。

百日草やケイトウの咲いていたゲレンデに戻り、リフトでスタート地点まで昇る。

リフトから見たケイトウゾーン。

同じく百日草ゾーン。

ついでに雲。

雲じゃなくて青空が見たかった(/o\)

別のリフトに乗り換え、パラグライダーのゲレンデを昇っていく。

スキーは履いていないけれど、

脚が地面に着きそうなところがある。

雪が積もっていたらスキーの先どころが太ももから持ち上げる必要がありそう。

ゲレンデの上に到着。

そこはまたケイトウ畑になっている。

ケイトウ畑越しに下界を眺める。

少し離れたところにまたユリが咲いていて、

彫刻や石の置物?が点在する道を進んでいくと、

展望台にでる。景色雄大なれど雲厚し。

右側。

左側。

もっと左側。

景色を眺める人々。

展望台につきものの「こっちがナニナニ山、あっちがドコソコ山」という案内板はなかった。ユリの品種表示もなかったし、この富士見リゾートは案内には気を配っていないみたい。パンフレットによれば、ここは富士山が見える展望台。

このエリアはランニングしている中学生や高校生がたくさんいた。百日草エリアの隣には立派な陸上トラックもあったから、部活練習パックみたいな営業もしているのかな。

最後にまたユリを見て、

リフトで降りる。

富士見リゾートを出たのは午後4時半くらい。到着した時は25〜26度だったと思う。日も陰って帰る時は23度だった。歩き回っていたから暑くもなく寒くもなく快適なお花畑散歩。やっぱり夏は高原に限ると実感。

帰りに中央高速の小淵沢インターを目指して県道11号を走っていると、小学生くらいの子供を乗せた馬が10頭ほど道を歩いていてビックリ。ちょうど信号待ちになったが、交差点の標識を見たら馬術競技場入り口と書いてあった。馬にも1度乗ってみたい。体重制限はあるのかな(^^ゞ

午後8時過ぎに帰宅。走行距離370キロ。

あと1回か2回くらいは、遠くても涼しいところへがんばって行ってみたい。

おしまい

バイク用の駐車場はなかったので適当に空いているところに駐める。

スキースクールではパラグライダーを教えている。

入ってすぐのゲレンデで講習中。

ここが花の里の入場ゲート。

リフトも含めて料金は1600円。

スマホでホームページにアクセスして割引クーポンの画面を見せれば1500円になる。

このゲレンデは傾斜の緩い初心者コースかな。

まずはここを下っていく。

一面に植えられているのは百日草=ジニア。

百日草というくらいで長く咲く花。でも少し痛みかけているものが多かった。

というわけでドアップの写真はなし。

わざわざ折れている花があるところで撮らなくてもいいのだが、

撮っている時ってこういうことに気付かないことが多い(>_<)

百日草ゾーンの下はケイトウとユリが交互に植えられている。

ケイトウは鶏頭という漢字を書くが、ここで育てられているのはニワトリのトサカの形をしたケイトウではなくて、槍ケイトウとか房ケイトウという品種。

景色としてはとてもキレイなんだが、アップで撮るとイマイチになってしまう。

ちなみにケイトウのように穂の形に咲く花を花穂という。読み方は「かほ」じゃなくて「かすい」。花穂で代表的なのはススキ。

ゲレンデの下まで来た時に雨がパラパラ降ってきた。東屋みたいな休憩所があったので一時待避。数分で雨はやんでひと安心。

ゲレンデを下って左方向に行くとメインディッシュの白樺&ユリのエリア。

入り口。

しばらくは遊歩道のまわりにユリが咲いているだけだがーーー。

ジャーン! 白樺の森の中に咲くユリ。

濃密な香りも漂っていて天国にいるような気分になってくる。

やっぱり白樺ってのがポイント高いかな。白樺をバックに花が咲いていたら何でも幻想的に見えるかも。自宅のベランダにも白樺が欲しい(^^ゞ

色とりどりのユリ。

残念ながら品種名の表示がなかったのでユリということ以外に花の名前はわからず。

白樺ユリ園を後にする。

オマケでユリのつぼみ。巨大である。

オマケで苔むす岩。

オマケでアジサイ。

百日草やケイトウの咲いていたゲレンデに戻り、リフトでスタート地点まで昇る。

リフトから見たケイトウゾーン。

同じく百日草ゾーン。

ついでに雲。

雲じゃなくて青空が見たかった(/o\)

別のリフトに乗り換え、パラグライダーのゲレンデを昇っていく。

スキーは履いていないけれど、

脚が地面に着きそうなところがある。

雪が積もっていたらスキーの先どころが太ももから持ち上げる必要がありそう。

ゲレンデの上に到着。

そこはまたケイトウ畑になっている。

ケイトウ畑越しに下界を眺める。

少し離れたところにまたユリが咲いていて、

彫刻や石の置物?が点在する道を進んでいくと、

展望台にでる。景色雄大なれど雲厚し。

右側。

左側。

もっと左側。

景色を眺める人々。

展望台につきものの「こっちがナニナニ山、あっちがドコソコ山」という案内板はなかった。ユリの品種表示もなかったし、この富士見リゾートは案内には気を配っていないみたい。パンフレットによれば、ここは富士山が見える展望台。

このエリアはランニングしている中学生や高校生がたくさんいた。百日草エリアの隣には立派な陸上トラックもあったから、部活練習パックみたいな営業もしているのかな。

最後にまたユリを見て、

リフトで降りる。

富士見リゾートを出たのは午後4時半くらい。到着した時は25〜26度だったと思う。日も陰って帰る時は23度だった。歩き回っていたから暑くもなく寒くもなく快適なお花畑散歩。やっぱり夏は高原に限ると実感。

帰りに中央高速の小淵沢インターを目指して県道11号を走っていると、小学生くらいの子供を乗せた馬が10頭ほど道を歩いていてビックリ。ちょうど信号待ちになったが、交差点の標識を見たら馬術競技場入り口と書いてあった。馬にも1度乗ってみたい。体重制限はあるのかな(^^ゞ

午後8時過ぎに帰宅。走行距離370キロ。

あと1回か2回くらいは、遠くても涼しいところへがんばって行ってみたい。

おしまい

2014年08月13日

清里・野辺山・八ヶ岳

バイクで涼しいところへ行きたいたいけれど

涼しいところは遠い。

夏はこの葛藤に悩まされる。

でもちょっと遠くまで行ってきた。

しかしこの日はお盆の帰省ラッシュのピークで渋滞必至。

でも前日の天気予報では、明日以降は天候不順。

葛藤だらけの夏休みツーリングである。

メインの目的は、八ヶ岳のふもとにある「富士見高原リゾート花の里」でユリを見ること。標高1300メートル前後のところにあって涼しそう。しかしここは中央高速の小淵沢インターから10分ほどの距離にある。高速道路の往復だけじゃつまらないので、1つ手前の須玉インターで降りて、国道141号線・清里ラインで野辺山まで行き、その後に山梨県道11号線・八ヶ岳高原ラインを下ってから花の里に行くことにした。この部分だけで約55キロの高原ツーリングになる。

ガレージを出たのは午前9時半。もっと早く出発すべき距離なのだが、花の里が晴れるのが昼からというピンポイント予報だったので。帰りが暗くなってしまうのは仕方がない。スタート時の気温は28.5度と低め。渋滞は20キロくらいのが2つ。朝からテレビで盛んに渋滞のレポートをしていた割には混んでいなかった。それと、この時期はトラックがほとんどいないのでスリヌケは楽。それは織り込み済みでのツーリング決行。

中央高速を東京から乗ると最初のサービスエリア(ガソリンを入れられるほうね)は談合坂サービスエリアとなる。給油は必要なかったが距離的にちょうどいい場所にあるので、そこで休憩するつもりだった。ところが3キロ以上手前からサービスエリアに入るクルマで一番左の車線が渋滞している。中に入れるまでどれくらいの時間が掛かるのか想像もつかない。サービスエリアはだいたい50キロ間隔だから、ガソリンが切れかけているなら並ばざるを得ない。渋滞シーズンは高速に乗る前に給油しておいたほうがいいかな。ちなみに渋滞しているのは駐車場が満杯で入場規制しているから。バイクの駐車場は関係ないから、その渋滞を無視して横入りできる。

次のパーキングエリアも、談合坂サービスエリアを諦めたクルマなのか500メートルくらいの入場渋滞。そこもパスして、その次のパーキングエリアでようやく休憩。朝ご飯を食べていなかったので屋台で何か食べたかったのに、小規模なパーキングエリアなので屋台はなし。レストランに入るのも時間が掛かりそうで気が進まない。やっぱり談合坂に入るべきだったかとちょっと後悔。

気温は相変わらず30度以下で、高速を飛ばしていると少し寒いくらい。快適な反面、せっかく涼しいところへ行くのに、こんなところで涼しかったらありがた味が薄れると複雑な心境。そのうちに気温は33度まで上昇。さすがに甲府盆地に入ると暑い。

須玉(すたま)インターは降りたところが141号線だからナビいらず。お盆休み渋滞していたら、ほぼ並行して走っている県道619号〜605号を使うつもりだった。地図で見る限りクネクネ度合いはそちらのほうが楽しそう。しかし141号も渋滞は最初だけだった。なぜか清里から降りてくる大型トラックが多く、そいつらが必ずセンターラインオーバーをしてくるので所々でヒヤッとした。

途中で道の駅があったので立ち寄る。

清里はカレーが名物とは初めて知った。

ウインナー付きカレー1000円也。

カレーはまあまあ、ウインナーはレベル高し。

レストランはちょっとロッジ風?

テラス席もあった。

奥の池は釣り堀で、そこで釣ったマスでバーベキューもできるらしい。

写真を撮っていると大きな鯉が突進してくる。

道の駅の光景。

どうせ買わないので中に入らず。

ケーブルカーで昇ると展望台やら石窯焼きのピザの店とかがあるらしい。ただしケーブルカーは有料で300円。ここは普通の道の駅とは違って、1日遊べる施設を目指しているみたい。

道の駅を出発して清里ラインを上る。清里近くにさしかかるとそれなりにリゾートらしい雰囲気になってくる。その清里は素通りして第1目的地の野辺山駅を目指す。ちなみに国道141号線の清里ラインは清里より北側で佐久甲州街道という名前に変わる。清里は山梨県北杜市、野辺山駅は長野県南佐久郡にある。

JR小海(こうみ)線・野辺山駅到着。

バイクに乗ってわざわざ駅に来たのは、ここが鉄道の駅の中で最も高い場所にあるから(山岳鉄道などを除く普通鉄道の駅として)。標高1345メートル67センチ。それがどうしたと問われると困るけれど、何となく来てみたくって。

これはバイクのスピードメーターなどの隣についている液晶表示。

気温は何と22度!

一番上の数字は時刻で、その次はオドメーターといって走った距離を示すもの。自宅近くでガソリンを入れた時にリセットしたから、ここまで約165キロ走ってきたことになる。しかし写真に撮ると汚れが目立つなあ。

駅の中。券売機はなく窓口のみ。

駅舎はレトロな感じを受けるが1983年に建て替えたものでそんなに古くない。

1日に上り11本、下り10本。

乗り遅れたらタイヘン!

これは駅舎の横からホームを撮ったもの。

鉄道ファンになった気分。もっとも電車は目にしていない。

さっきと同じ場所から野辺山駅のロータリーを写してBMW F800R。

なぜか人形が樽にたくさん入れられている。

野辺山駅を後にして、これは小海線の線路沿いの道路。

なぜ何もないところで停まったかというと、

こんなものが見えたから。

これは国立天文台・野辺山宇宙電波観測所のアンテナの1つ。もう少し近くに寄ってみようかとも思ったが、予定ではもう花の里に着いている時刻だったので、ここから写真を撮っただけ。後で調べたらこの天文台は見学無料とのこと。もう少し下調べをしっかりしてツーリングプランを立てるべきだったと反省。

141号線で清里まで戻る。

ペンションブームが起きたのは1970年代中頃だったか。日本のあちこちに「ロマンティックなヨーロッパ風建物」「オーナー夫妻手づくりのフランス料理」とかを売りにした西洋風民宿ができだした。清里は間違いなくペンションブームのトップブランドだったと思う。ブームはいつの間にか終わった。その後、ペンションという業態が廃れたのか定着したのかはよく知らない。でも最近はあまりペンションという言葉を聞かないような気もする。清里周辺の141号線沿いには、廃業してかなり年月が経っているレストランか何かの建物の残骸もいくつかあった。

八ヶ岳周辺には何度か遊びに来たが清里は初めて。141号線から11号線に入るのに清里の駅前を通る必要はないのだが、どんなところか見てみたくて回り道。メルヘンワールド全開を期待していたのに、わりと普通だった。それよりも人通りがほとんどないのにビックリ。でもさびれた感じは受けなかったから、時間的に駅前に人があまりいない時だったのかもしれない。列車本数も野辺山駅で見たとおり少ないし。

県道11号線は清里駅から始まっている。線路を渡って駅の北側にでると、そこはいかにも高原別荘地風のエリア。そのうちゆっくり訪れてみたい気もする。そこを通り過ぎ県道615号線との交差点を左折すると八ヶ岳高原ラインのメイン区間。昔は有料観光道路だったらしい。適度なクネクネが続いて楽しい道。しかし見晴らしはあまりよくない。途中に牧場があって道路からは羊が見えた。牧場は公園にもなっていて、そこからだと見晴らしもよさそう。これも次回のお楽しみ。今回は曇りの天候のせいもあって、結局、八ヶ岳を見られずに帰ってきた。

高原ツーリング区間では写真を撮らなかったので、代わりに拡大マップでも。

ーーー続く。

涼しいところは遠い。

夏はこの葛藤に悩まされる。

でもちょっと遠くまで行ってきた。

しかしこの日はお盆の帰省ラッシュのピークで渋滞必至。

でも前日の天気予報では、明日以降は天候不順。

葛藤だらけの夏休みツーリングである。

メインの目的は、八ヶ岳のふもとにある「富士見高原リゾート花の里」でユリを見ること。標高1300メートル前後のところにあって涼しそう。しかしここは中央高速の小淵沢インターから10分ほどの距離にある。高速道路の往復だけじゃつまらないので、1つ手前の須玉インターで降りて、国道141号線・清里ラインで野辺山まで行き、その後に山梨県道11号線・八ヶ岳高原ラインを下ってから花の里に行くことにした。この部分だけで約55キロの高原ツーリングになる。

ガレージを出たのは午前9時半。もっと早く出発すべき距離なのだが、花の里が晴れるのが昼からというピンポイント予報だったので。帰りが暗くなってしまうのは仕方がない。スタート時の気温は28.5度と低め。渋滞は20キロくらいのが2つ。朝からテレビで盛んに渋滞のレポートをしていた割には混んでいなかった。それと、この時期はトラックがほとんどいないのでスリヌケは楽。それは織り込み済みでのツーリング決行。

中央高速を東京から乗ると最初のサービスエリア(ガソリンを入れられるほうね)は談合坂サービスエリアとなる。給油は必要なかったが距離的にちょうどいい場所にあるので、そこで休憩するつもりだった。ところが3キロ以上手前からサービスエリアに入るクルマで一番左の車線が渋滞している。中に入れるまでどれくらいの時間が掛かるのか想像もつかない。サービスエリアはだいたい50キロ間隔だから、ガソリンが切れかけているなら並ばざるを得ない。渋滞シーズンは高速に乗る前に給油しておいたほうがいいかな。ちなみに渋滞しているのは駐車場が満杯で入場規制しているから。バイクの駐車場は関係ないから、その渋滞を無視して横入りできる。

次のパーキングエリアも、談合坂サービスエリアを諦めたクルマなのか500メートルくらいの入場渋滞。そこもパスして、その次のパーキングエリアでようやく休憩。朝ご飯を食べていなかったので屋台で何か食べたかったのに、小規模なパーキングエリアなので屋台はなし。レストランに入るのも時間が掛かりそうで気が進まない。やっぱり談合坂に入るべきだったかとちょっと後悔。

気温は相変わらず30度以下で、高速を飛ばしていると少し寒いくらい。快適な反面、せっかく涼しいところへ行くのに、こんなところで涼しかったらありがた味が薄れると複雑な心境。そのうちに気温は33度まで上昇。さすがに甲府盆地に入ると暑い。

須玉(すたま)インターは降りたところが141号線だからナビいらず。お盆休み渋滞していたら、ほぼ並行して走っている県道619号〜605号を使うつもりだった。地図で見る限りクネクネ度合いはそちらのほうが楽しそう。しかし141号も渋滞は最初だけだった。なぜか清里から降りてくる大型トラックが多く、そいつらが必ずセンターラインオーバーをしてくるので所々でヒヤッとした。

途中で道の駅があったので立ち寄る。

清里はカレーが名物とは初めて知った。

ウインナー付きカレー1000円也。

カレーはまあまあ、ウインナーはレベル高し。

レストランはちょっとロッジ風?

テラス席もあった。

奥の池は釣り堀で、そこで釣ったマスでバーベキューもできるらしい。

写真を撮っていると大きな鯉が突進してくる。

道の駅の光景。

どうせ買わないので中に入らず。

ケーブルカーで昇ると展望台やら石窯焼きのピザの店とかがあるらしい。ただしケーブルカーは有料で300円。ここは普通の道の駅とは違って、1日遊べる施設を目指しているみたい。

道の駅を出発して清里ラインを上る。清里近くにさしかかるとそれなりにリゾートらしい雰囲気になってくる。その清里は素通りして第1目的地の野辺山駅を目指す。ちなみに国道141号線の清里ラインは清里より北側で佐久甲州街道という名前に変わる。清里は山梨県北杜市、野辺山駅は長野県南佐久郡にある。

JR小海(こうみ)線・野辺山駅到着。

バイクに乗ってわざわざ駅に来たのは、ここが鉄道の駅の中で最も高い場所にあるから(山岳鉄道などを除く普通鉄道の駅として)。標高1345メートル67センチ。それがどうしたと問われると困るけれど、何となく来てみたくって。

これはバイクのスピードメーターなどの隣についている液晶表示。

気温は何と22度!

一番上の数字は時刻で、その次はオドメーターといって走った距離を示すもの。自宅近くでガソリンを入れた時にリセットしたから、ここまで約165キロ走ってきたことになる。しかし写真に撮ると汚れが目立つなあ。

駅の中。券売機はなく窓口のみ。

駅舎はレトロな感じを受けるが1983年に建て替えたものでそんなに古くない。

1日に上り11本、下り10本。

乗り遅れたらタイヘン!

これは駅舎の横からホームを撮ったもの。

鉄道ファンになった気分。もっとも電車は目にしていない。

さっきと同じ場所から野辺山駅のロータリーを写してBMW F800R。

なぜか人形が樽にたくさん入れられている。

野辺山駅を後にして、これは小海線の線路沿いの道路。

なぜ何もないところで停まったかというと、

こんなものが見えたから。

これは国立天文台・野辺山宇宙電波観測所のアンテナの1つ。もう少し近くに寄ってみようかとも思ったが、予定ではもう花の里に着いている時刻だったので、ここから写真を撮っただけ。後で調べたらこの天文台は見学無料とのこと。もう少し下調べをしっかりしてツーリングプランを立てるべきだったと反省。

141号線で清里まで戻る。

ペンションブームが起きたのは1970年代中頃だったか。日本のあちこちに「ロマンティックなヨーロッパ風建物」「オーナー夫妻手づくりのフランス料理」とかを売りにした西洋風民宿ができだした。清里は間違いなくペンションブームのトップブランドだったと思う。ブームはいつの間にか終わった。その後、ペンションという業態が廃れたのか定着したのかはよく知らない。でも最近はあまりペンションという言葉を聞かないような気もする。清里周辺の141号線沿いには、廃業してかなり年月が経っているレストランか何かの建物の残骸もいくつかあった。

八ヶ岳周辺には何度か遊びに来たが清里は初めて。141号線から11号線に入るのに清里の駅前を通る必要はないのだが、どんなところか見てみたくて回り道。メルヘンワールド全開を期待していたのに、わりと普通だった。それよりも人通りがほとんどないのにビックリ。でもさびれた感じは受けなかったから、時間的に駅前に人があまりいない時だったのかもしれない。列車本数も野辺山駅で見たとおり少ないし。

県道11号線は清里駅から始まっている。線路を渡って駅の北側にでると、そこはいかにも高原別荘地風のエリア。そのうちゆっくり訪れてみたい気もする。そこを通り過ぎ県道615号線との交差点を左折すると八ヶ岳高原ラインのメイン区間。昔は有料観光道路だったらしい。適度なクネクネが続いて楽しい道。しかし見晴らしはあまりよくない。途中に牧場があって道路からは羊が見えた。牧場は公園にもなっていて、そこからだと見晴らしもよさそう。これも次回のお楽しみ。今回は曇りの天候のせいもあって、結局、八ヶ岳を見られずに帰ってきた。

高原ツーリング区間では写真を撮らなかったので、代わりに拡大マップでも。

ーーー続く。

2014年08月12日

モディリアーニ 真実の愛 (映画)

先日書いたようにモディリアーニをテーマとした映画は2本ある。

モンパルナスの灯 1958年

モディリアーニ 真実の愛 2004年

展覧会の記憶が鮮明なうちに映画も観てみようとDVDを借りてきた。残念ながら「モンパルナスの灯」はツタヤになかったし、iTuneの映画ダウンロード(期限付きのダウンロードでレンタルみたいなもの)にもなかった。そちらのほうがおもしろそうだったのに。

でも「モディリアーニ 真実の愛」もなかなか楽しめた。モディリアーニや絵とかに興味がなくても、映画としてそこそこのレベルの作品だと思う。画家をテーマにしたから意識したのか映像もきれい。(DVDよりブルーレイのほうがというキレイさじゃなくて、撮り方のことね)

モディリアーニが映画になるのはモンパルナスのプリンスと呼ばれ、35歳で夭折した彼の破滅型の人生に人を惹きつけるものがあるから。それと展覧会のエントリーでは書かなかったが、彼が亡くなる3年前に知り合って結婚した妻のジャンヌ・エビュテルヌの存在が大きい。妊娠9ヶ月の彼女はモディリアーニの死後2日後に自殺している。そして彼女は飛びきりの美人だった。脚本家にとっては書かずにはいられないのがモディリアーニの生涯なのである。

映画は史実をベースにしながらもかなり大胆な脚色が入っている。映画の冒頭で「これはフィクションです」と但し書きが入るくらい。美術史を勉強している人や絵画オタクにはいろいろ気になることもあると思うが、伝記映画やドキュメンタリーじゃないから別に構わないと思う。これはモディリアーニの半生にインスピレーションを得て、一途で切なく悲劇的なジャンヌの愛をテーマにした映画なのである。ちなみ舞台はもちろんパリだがセリフは英語である。

冒頭のシーン。

レストランに入ってきていきなりテーブルに上がり客に語りかけるモディリアーニ。この写真だけを見ると「はぁ?」なシチュエーションでも、このシーンでモディリアーニが皆に好かれていることがよくわかる設定になっている。

主演のモディリアーニ役はアンディ・ガルシア。

映画公開当時は48歳のはず。モディリアーニを演ずるには年配だが、なかなかいい演技だった。アンタッチャブルやゴッドザーザーpart3の頃のダイコン役者なイメージが残っているから心配したが。

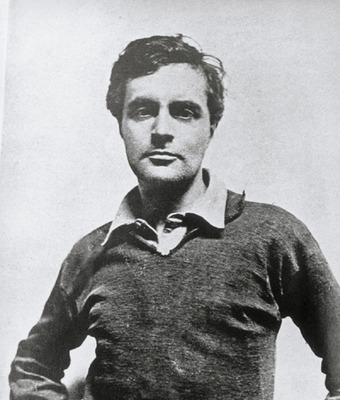

こちらが本物のモディリアーニ。

何歳の時の写真なのかは不明。

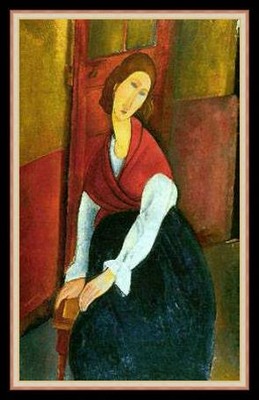

ジャンヌ役のエルザ・ジルベルスタイン。

フランスの女優。

モディリアーニの絵に多少馴染みのある人なら賛同してもらえると思うはずだが、彼女はモディリアーニが描く絵にどことなく似ている。イヤ、どことなくのレベルじゃなくて、下の写真は絵のモデルになっているシーンだけれど、モディリアーニの肖像画そのものである。

だから彼女ほどジャンヌにふさわしい女優はいないとも言えるが、少し歳を取りすぎているのが気になるところ。エルザ・ジルベルスタインは公開当時35歳。本物のジャンヌはモディリアーニより14歳年下で自殺した時はまだ21歳なのである。そんな若い女性が生活能力のない自堕落な中年男モディリアーニを愛し支えるところに、いろいろと想像をかき立てられる「歴史のおもしろさ」があるのに、35歳のエルザ・ジルベルスタインじゃ迫力ありすぎかな。このモディリアーニ顔には捨てがたいものがあるが。

こちらが本物のジャンヌ・エビュテルヌ。

モディリアーニがジャンヌをモデルに描いた作品。

これは映画の中でガルシアが描いたジルベルスタイン。

超要約すると、売れない画家で子供も生まれたのに金のないモディリアーニが、高額の賞金狙いでコンテストに出品。優勝するが死んじゃって、二人目の子供を宿していたジャンヌも後追い自殺というもの。モディリアーニは病気で死んだのだが、映画では飲み屋で大酒を食らって金を持っていなかったので店の用心棒にボコボコにされ、それと病気の悪化で死んだことになっている。

当時の画家がいろいろ登場して、特にピカソとモディリアーニの対立を中心にストーリーが展開していく。画家として成功しているピカソは、思いっきり傲慢でイヤな野郎として描かれている。しかし二人揃って生きた伝説と化しているルノアールに会いに行くシーンでは不思議な友情も感じさせる。そのあたりは観てのお楽しみ。

コンテストに向けて画家達が寝食を忘れて絵を制作していくところがクライマックス。あり得ない設定なんだけれど、こういうのが映画ならではのストーリーで引き込まれる。音楽もいい。コンテスト会場でモディリアーニの作品が披露されるシーンは涙腺が緩い人なら泣けるはず。

ジャンヌのモディリアーニに対する愛情はだんだんと狂気じみてきて、ボコボコにされて死にかけているモディリアーニを病院に連れて行こうとする友人の画家達に「私とモディリアーニを引き離さないで」などと錯乱状態。彼が亡くなってピカソがジャンヌにお悔やみを言う時、それをさえぎって「お腹の子の魂を感じるのに私は空っぽ」というシーンは切ない。そして最後はモディリアーニに許しを請いながら飛び降り自殺する。

このシーンのセリフは意味がよくわからなかったが、そこだけ字幕から吹き替えに変えてみて理解できた。吹き替えのほうが100倍グッとくる。普段は吹き替えで観ることはないが、日本語の字幕とは微妙に違うセリフを喋っているとは知らなかった。

ところで映画では時々、幼い頃のモディリアーニが彼の分身のように出てくる。モディリアーニ以外には見えない幽霊みたいな存在。その子供モディリアーニがモディリアーニに忠告するシーンがいくつかある。例えば肖像画の依頼主と意見が合わず仕事を投げ出してしまった時は「また逃げるの?」。酒場で飲んだくれている時は「ジャンヌが待ってるよ」とか。

私の分身も出てきて欲しい(^^ゞ

2014年08月11日

コカコーラにバニラ・オイル

去年はバニラ・コカコーラのブログを書いたが、今年は販売していない模様。

あまり売れなかったのかな? 私はおいしいと思ったのに。

ということで

売っていないなら自分で作ろうホトトギス

作るというほど大げさなものではなく、スーパーの製菓用品売り場にあるバニラ・オイルを買ってきてコーラに数滴垂らすだけ。コカコーラ社製より倍くらいの濃度のバニラ風味を楽しんでいる。

バニラ・オイルは300円ほど。半額くらいでバニラ・エッセンスというのも売っていた。何が違うか知らないけれど、とりあえずバニラ・オイルを買った。小さな瓶だが数滴垂らすだけだから夏の間に使い切ることはなさそう。キャップの穴が小さくて中のオイルがなかなか出てこないのが難点。

夏はこれからが本番。

暑中お見舞い申し上げます。

あまり売れなかったのかな? 私はおいしいと思ったのに。

ということで

売っていないなら自分で作ろうホトトギス

作るというほど大げさなものではなく、スーパーの製菓用品売り場にあるバニラ・オイルを買ってきてコーラに数滴垂らすだけ。コカコーラ社製より倍くらいの濃度のバニラ風味を楽しんでいる。

バニラ・オイルは300円ほど。半額くらいでバニラ・エッセンスというのも売っていた。何が違うか知らないけれど、とりあえずバニラ・オイルを買った。小さな瓶だが数滴垂らすだけだから夏の間に使い切ることはなさそう。キャップの穴が小さくて中のオイルがなかなか出てこないのが難点。

夏はこれからが本番。

暑中お見舞い申し上げます。

2014年08月09日

モディリアーニ展 その3

「地中海の庭」 ピエール・ボナール

モディリアーニの絵はあまり健康的な印象を受けない。そんな展覧会の中でひときわ明るくキレイだったのがこの作品。横幅約2メートルのかなり大きめの作品。もうちょっと背景を明るく描いてくれたら、もっと際立ったのにと勝手な注文。

黄色いのはミモザの花らしい。でもミモザって、こんなツツジの植え込みみたいに低くまとまって育てられるのかなあ。どちらかというと大きな木のイメージがあるけれど。まあ地中海ではこういうミモザもあるんだと思うことにしよう。

ピエール・ボナールはナビ派の画家。ナビはカーナビのナビではなくヘブライ語で予言者の意味。でも予言者と道案内は似たようなところがあるから、カーナビのナビもそこから派生した言葉かもしれない。

ナビ派は印象派の時代の終わりのほうに誕生したから比較されることが多い。より装飾的、より主観的、よりフィクション的らしいが、それがどういうことなのかは今のところチンプンカンプン。ナビ派展でもあればもう少し理解できるかもしれない。でもまあ好きなように描いたということなんだろう。

じゃ私も好きなように絵を見ようということで。

最初に述べたように遠景が少し暗いのが気になったので、こんな加工をしてみた。

画家に注文して自分好みの絵を描かせる富豪になった気分(^^ゞ

病みつきになるかも。

ところでピエール・ボナールはこんなことを言っている。

「絵画とは小さな嘘をいくつも重ねて大きな真実を作ることである」

なかなか含蓄がある。絵画のところを別の言葉にいろいろと置き換えられそうである。

「果物を持つ少女」 ジュール・パスキン

「少女たち」 ジュール・パスキン

ひょっとしたらモディリアーニよりパスキンの絵を眺めていた時間のほうが長かったかもしれない。微妙な色合いの絵で、本物はブログに貼っているものよりもっと色数が多く感じられる。ポーラ美術館は空いているからじっくり鑑賞できて、見れば見るほどほどいい絵に思えてくる味わい深い作風。

モディリアーニと同じくエコール・ド・パリの画家に数えられる。それでモディリアーニがモンパルナスのプリンスと呼ばれたのに対して、パスキンはモンパルナスの王子と呼ばれていたらしい。プリンスと王子は同じ言葉の英語と日本語だから二人をどう区別していたんだろう?

王子と呼ばれていたのはモディリアーニと同じく放蕩な生活を送っていたから。しかしモディリアーニもそうだけれど、絵を見る限りそんなイメージが皆無なのが不思議なところ。そのあたりが凡人とは違う才能を持った芸術家ということか。私が放蕩生活を送って絵を描いたら、必ずそれは絵に現れると思う(^^ゞ

2つ前のエントリーにエコール・ド・パリと狂騒の時代のパリのことを書いた。その時代は1929年の世界大恐慌で終わりを告げる。恐慌とは関係ない理由でジュール・パスキンも翌1930年に自殺。恐慌の時代には絵も売れないのでエコール・ド・パリも消滅していく。そういう意味じゃエコール・ド・パリ最後のスター画家がパスキン。

紹介する順序が逆になったがポーラ美術館の写真。

毎度おなじみのエントランス。

山の斜面を利用した建物でエントランスからエスカレーターで下に降りる構造。1階下に受付やレストランなどがあって、企画展の展示室は2階下。

モディリアーニ展の入り口。

さらに下の階で常設展も楽しんできた。

通路から上を見上げた写真。

売店の様子。

空いているからゆっくる絵を眺められるし、常設展示も充実していてお勧めの美術館。というか自前の収蔵品にちょっと足すだけで企画展を開けるのが、この美術館のすごいところ。へんぴな場所にあるが美術館の前にはバス停がある。バスに乗ってやってくる人も多い。来年の夏も私好みの企画展を開いて欲しいなあ。

おしまい

モディリアーニの絵はあまり健康的な印象を受けない。そんな展覧会の中でひときわ明るくキレイだったのがこの作品。横幅約2メートルのかなり大きめの作品。もうちょっと背景を明るく描いてくれたら、もっと際立ったのにと勝手な注文。

黄色いのはミモザの花らしい。でもミモザって、こんなツツジの植え込みみたいに低くまとまって育てられるのかなあ。どちらかというと大きな木のイメージがあるけれど。まあ地中海ではこういうミモザもあるんだと思うことにしよう。

ピエール・ボナールはナビ派の画家。ナビはカーナビのナビではなくヘブライ語で予言者の意味。でも予言者と道案内は似たようなところがあるから、カーナビのナビもそこから派生した言葉かもしれない。

ナビ派は印象派の時代の終わりのほうに誕生したから比較されることが多い。より装飾的、より主観的、よりフィクション的らしいが、それがどういうことなのかは今のところチンプンカンプン。ナビ派展でもあればもう少し理解できるかもしれない。でもまあ好きなように描いたということなんだろう。

じゃ私も好きなように絵を見ようということで。

最初に述べたように遠景が少し暗いのが気になったので、こんな加工をしてみた。

画家に注文して自分好みの絵を描かせる富豪になった気分(^^ゞ

病みつきになるかも。

ところでピエール・ボナールはこんなことを言っている。

「絵画とは小さな嘘をいくつも重ねて大きな真実を作ることである」

なかなか含蓄がある。絵画のところを別の言葉にいろいろと置き換えられそうである。

「果物を持つ少女」 ジュール・パスキン

「少女たち」 ジュール・パスキン

ひょっとしたらモディリアーニよりパスキンの絵を眺めていた時間のほうが長かったかもしれない。微妙な色合いの絵で、本物はブログに貼っているものよりもっと色数が多く感じられる。ポーラ美術館は空いているからじっくり鑑賞できて、見れば見るほどほどいい絵に思えてくる味わい深い作風。

モディリアーニと同じくエコール・ド・パリの画家に数えられる。それでモディリアーニがモンパルナスのプリンスと呼ばれたのに対して、パスキンはモンパルナスの王子と呼ばれていたらしい。プリンスと王子は同じ言葉の英語と日本語だから二人をどう区別していたんだろう?

王子と呼ばれていたのはモディリアーニと同じく放蕩な生活を送っていたから。しかしモディリアーニもそうだけれど、絵を見る限りそんなイメージが皆無なのが不思議なところ。そのあたりが凡人とは違う才能を持った芸術家ということか。私が放蕩生活を送って絵を描いたら、必ずそれは絵に現れると思う(^^ゞ

2つ前のエントリーにエコール・ド・パリと狂騒の時代のパリのことを書いた。その時代は1929年の世界大恐慌で終わりを告げる。恐慌とは関係ない理由でジュール・パスキンも翌1930年に自殺。恐慌の時代には絵も売れないのでエコール・ド・パリも消滅していく。そういう意味じゃエコール・ド・パリ最後のスター画家がパスキン。

紹介する順序が逆になったがポーラ美術館の写真。

毎度おなじみのエントランス。

山の斜面を利用した建物でエントランスからエスカレーターで下に降りる構造。1階下に受付やレストランなどがあって、企画展の展示室は2階下。

モディリアーニ展の入り口。

さらに下の階で常設展も楽しんできた。

通路から上を見上げた写真。

売店の様子。

空いているからゆっくる絵を眺められるし、常設展示も充実していてお勧めの美術館。というか自前の収蔵品にちょっと足すだけで企画展を開けるのが、この美術館のすごいところ。へんぴな場所にあるが美術館の前にはバス停がある。バスに乗ってやってくる人も多い。来年の夏も私好みの企画展を開いて欲しいなあ。

おしまい

2014年08月08日

モディリアーニ展 その2

総展示数65品のうちモディリアーニの絵は10点。他に彫刻が1点と素描が8点。というわけで残り46点は他の画家の作品。以前に2回訪れた時に常設展示で見た絵も多かったが、それはそれで楽しめた。

「海辺の母子像」 ピカソ

ピカソはコロコロと画風が変わったので、その時々の画風に合わせて「ナニナニの時代」と区分されている。全部で10ある区分の最初が「青の時代」。友人の自殺にショックを受けて青い色の絵ばかりを3年ほど描いていた。「青い闇」なんだそうである。

もちろんピカソはそういうつもりでこの絵を描いたのではないはずだが、日本人にはその手が合掌の仕草に見える。当然この絵からイメージされるのは祈り。合掌が邪魔をしてそれ以外に思いを巡らすのは難しい。西洋人というか仏教や神道とは無縁の人々に、この絵はどういう風に写るんだろうかと思った作品。

昨日紹介したモディリアーニの「青いブラウスの婦人像」は、青の時代のピカソに強く影響を受けているとされる。それはさておき1910年作の「青いブラウスの婦人像」と、1916年、1917年あたりの作品はずいぶん画風が違う。実はモディリアーニは画家ではなく彫刻家志望だったらしい。この展示会では21歳でパリにやってきて35歳でなくなった彼の短い活動期間をさらに細かく分けていた。

1906年〜1909年:初期は絵を描いていた

1909年〜1914年:絵を中断して彫刻に励んでいた頃

1915年〜1918年:絵に戻って全盛期を迎える

1918年〜1920年:晩年

年代区分は展覧会に合わせたが、その解説は私が勝手に解釈した超省略版である。

モディリアーニが目指していたのは彫刻だったが、残念ながら

素材である石を買うのに金が掛かる。

石を彫るのは体力が必要で病弱のモディリアーニにはきつかった

ということで、たいした成果を上げられなかった模様。

今回展示されていたのは1点のみ。

「頭部」 モディリアーニ

これはブロンズ像だけれど、型となったオリジナルは粘土ではなく石を彫ったものだったらしい。彫刻は詳しくないので、そのあたりの違いはよくわからない。

今回の最大の収穫はこの彫刻。別にこの作品が気に入ったのではなく、モディリアーニのあの特徴的なヒョロ長くデフォルメされた画風の謎がわかったから。

彼はこの彫刻の時代にアフリカっぽいものに入れあげていたらしい。「アフリカ 仮面」で画像検索するといろいろ出てくるが、この作品もどこかアフリカっぽい。そして彫刻を諦めてから描かれたモディリアーニの絵にアフリカ的な匂いはまったく感じないものの、そのデフォルメ(変形、誇張あるいは省略)感覚にはどこかアフリカのアートや民芸品と共通するものがある。仮面なら瞳を描かなかったのもわかる気がする。彫刻の時代の前に描かれた「青いブラウスの婦人像」が他の作品とイメージが違うのはアフリカ的なデフォルメではないからだ。

しかしモディリアーニのあの不思議な画風のルーツにアフリカがあったとは夢にも思っていなかった。(注)これは私の勝手な解釈です。ついでにいうとピカソにも「アフリカ彫刻の時代」と呼ばれている期間がある。エコール・ド・パリより前の時代の印象派の画家は日本の浮世絵から多くのインスピレーションを得ている。日本の次はアフリカがパリで流行ったということなんだろう。

「母子像」 ピカソ

ピカソはキュビスムという難解で抽象的な作風の後で、いったん古典的というか普通の作風に戻っている。その後でシュルレアリスムという凡人には理解不能な領域で芸をきわめた? これはピカソの「新古典主義の時代」の作品。モデルは彼の奥さんと生後数ヶ月の長男。こういうピカソなら安心して絵を見ることができる(^^ゞ

「葡萄の帽子の女」 ピカソ

上の作品より以前の「総合的キュビスムの時代」の作品。小学生の時に初めてピカソの絵を見て「なんじゃ〜これ〜!」と驚き、大人になったらこういう絵も「わかる」ようになるのかと思っていたが、やっぱり無理(^^ゞ でもタイトルを知ってこの絵を見ると、何となく可愛い女性に思えてくるから不思議なもの。

「ヘクトールとアンドロマケー」 キリコ

木でできた人形というかロボットのようなものが二体。

左が男のヘクトールで右が女のアンドロマケー。この二人は夫婦である。ただの夫婦じゃなくてトロイの国の王と王妃。トロイの木馬で有名なあのトロイ。劣勢のトロイ軍総大将として最後の出撃前に妻と今生の別れの図。

そんなストーリーをこのロボットの絵から想像するのは難しいなあ。しかし教養ある西洋人ならヘクトールとアンドロマケーというタイトルで想像できるのかもしれない。例えばこのロボットが仁王立ちしていてタイトルが「信長 本能寺」なら日本人がシチュエーションを想像できるように。

だとしても、この絵から惜別の情感を感じるのはさらに難しい。まあシュルレアリスム(シュール・リアリズム、略してシュール)は現実を超えたところの現実感?みたいなことだから、そういう感覚に浸るべきものだろうけれど。この絵をやるといわれても別の絵にしてくれというが、こういう試み・実験を経て少しずつ芸術は進化していくのかもしれない。

「女優たち」 マリー・ローランサン

マリー・ローランサンは好きな画家の一人。毒にも薬にもならないのだが、眺めているとホンワカと幸せになってくる。今年の春頃に吉祥寺の美術館で展覧会があったのに行きそびれてしまった。彼女の絵もモディリアーニと同じくひたすら画風を楽しむべき絵である。

ところで会場では「葡萄と帽子の女」「ヘクトールとアンドロマケー」「女優たち」の3枚が一緒に1つのコーナー(壁面)に展示されていた。並べ方によって絵の印象が変わることはないとしても、その場の雰囲気はやはり影響を受ける。たまたまなのか意図的なのかはわからないが、なかなかおもしろい組み合わせだった。

ーーー続く

「海辺の母子像」 ピカソ

ピカソはコロコロと画風が変わったので、その時々の画風に合わせて「ナニナニの時代」と区分されている。全部で10ある区分の最初が「青の時代」。友人の自殺にショックを受けて青い色の絵ばかりを3年ほど描いていた。「青い闇」なんだそうである。

もちろんピカソはそういうつもりでこの絵を描いたのではないはずだが、日本人にはその手が合掌の仕草に見える。当然この絵からイメージされるのは祈り。合掌が邪魔をしてそれ以外に思いを巡らすのは難しい。西洋人というか仏教や神道とは無縁の人々に、この絵はどういう風に写るんだろうかと思った作品。

昨日紹介したモディリアーニの「青いブラウスの婦人像」は、青の時代のピカソに強く影響を受けているとされる。それはさておき1910年作の「青いブラウスの婦人像」と、1916年、1917年あたりの作品はずいぶん画風が違う。実はモディリアーニは画家ではなく彫刻家志望だったらしい。この展示会では21歳でパリにやってきて35歳でなくなった彼の短い活動期間をさらに細かく分けていた。

1906年〜1909年:初期は絵を描いていた

1909年〜1914年:絵を中断して彫刻に励んでいた頃

1915年〜1918年:絵に戻って全盛期を迎える

1918年〜1920年:晩年

年代区分は展覧会に合わせたが、その解説は私が勝手に解釈した超省略版である。

モディリアーニが目指していたのは彫刻だったが、残念ながら

素材である石を買うのに金が掛かる。

石を彫るのは体力が必要で病弱のモディリアーニにはきつかった

ということで、たいした成果を上げられなかった模様。

今回展示されていたのは1点のみ。

「頭部」 モディリアーニ

これはブロンズ像だけれど、型となったオリジナルは粘土ではなく石を彫ったものだったらしい。彫刻は詳しくないので、そのあたりの違いはよくわからない。

今回の最大の収穫はこの彫刻。別にこの作品が気に入ったのではなく、モディリアーニのあの特徴的なヒョロ長くデフォルメされた画風の謎がわかったから。

彼はこの彫刻の時代にアフリカっぽいものに入れあげていたらしい。「アフリカ 仮面」で画像検索するといろいろ出てくるが、この作品もどこかアフリカっぽい。そして彫刻を諦めてから描かれたモディリアーニの絵にアフリカ的な匂いはまったく感じないものの、そのデフォルメ(変形、誇張あるいは省略)感覚にはどこかアフリカのアートや民芸品と共通するものがある。仮面なら瞳を描かなかったのもわかる気がする。彫刻の時代の前に描かれた「青いブラウスの婦人像」が他の作品とイメージが違うのはアフリカ的なデフォルメではないからだ。

しかしモディリアーニのあの不思議な画風のルーツにアフリカがあったとは夢にも思っていなかった。(注)これは私の勝手な解釈です。ついでにいうとピカソにも「アフリカ彫刻の時代」と呼ばれている期間がある。エコール・ド・パリより前の時代の印象派の画家は日本の浮世絵から多くのインスピレーションを得ている。日本の次はアフリカがパリで流行ったということなんだろう。

「母子像」 ピカソ

ピカソはキュビスムという難解で抽象的な作風の後で、いったん古典的というか普通の作風に戻っている。その後でシュルレアリスムという凡人には理解不能な領域で芸をきわめた? これはピカソの「新古典主義の時代」の作品。モデルは彼の奥さんと生後数ヶ月の長男。こういうピカソなら安心して絵を見ることができる(^^ゞ

「葡萄の帽子の女」 ピカソ

上の作品より以前の「総合的キュビスムの時代」の作品。小学生の時に初めてピカソの絵を見て「なんじゃ〜これ〜!」と驚き、大人になったらこういう絵も「わかる」ようになるのかと思っていたが、やっぱり無理(^^ゞ でもタイトルを知ってこの絵を見ると、何となく可愛い女性に思えてくるから不思議なもの。

「ヘクトールとアンドロマケー」 キリコ

木でできた人形というかロボットのようなものが二体。

左が男のヘクトールで右が女のアンドロマケー。この二人は夫婦である。ただの夫婦じゃなくてトロイの国の王と王妃。トロイの木馬で有名なあのトロイ。劣勢のトロイ軍総大将として最後の出撃前に妻と今生の別れの図。

そんなストーリーをこのロボットの絵から想像するのは難しいなあ。しかし教養ある西洋人ならヘクトールとアンドロマケーというタイトルで想像できるのかもしれない。例えばこのロボットが仁王立ちしていてタイトルが「信長 本能寺」なら日本人がシチュエーションを想像できるように。

だとしても、この絵から惜別の情感を感じるのはさらに難しい。まあシュルレアリスム(シュール・リアリズム、略してシュール)は現実を超えたところの現実感?みたいなことだから、そういう感覚に浸るべきものだろうけれど。この絵をやるといわれても別の絵にしてくれというが、こういう試み・実験を経て少しずつ芸術は進化していくのかもしれない。

「女優たち」 マリー・ローランサン

マリー・ローランサンは好きな画家の一人。毒にも薬にもならないのだが、眺めているとホンワカと幸せになってくる。今年の春頃に吉祥寺の美術館で展覧会があったのに行きそびれてしまった。彼女の絵もモディリアーニと同じくひたすら画風を楽しむべき絵である。

ところで会場では「葡萄と帽子の女」「ヘクトールとアンドロマケー」「女優たち」の3枚が一緒に1つのコーナー(壁面)に展示されていた。並べ方によって絵の印象が変わることはないとしても、その場の雰囲気はやはり影響を受ける。たまたまなのか意図的なのかはわからないが、なかなかおもしろい組み合わせだった。

ーーー続く

2014年08月06日

モディリアーニを探して〜アヴァンギャルドから古典主義へ

ブログのタイトルは展覧会のタイトル。普通は画家の名前を入れてナニナニ展、その後に説明的なコピーが続く場合が多いが、ポーラ美術館は前半部分にヒネリを入れるのが好きなのかもしれない。前回に訪れた時は「モネ 風景を見る眼 19世紀フランス風景画の革新」だった。

ポーラ美術館は今回で3回目。

2011年8月 レオナール・フジタ 藤田嗣治展

2013年11月 クロード・モネ展

は、どちらも楽しかった。この美術館の場合はバイクでヴオーンと走ってきて、シーンと静寂な空間で絵を眺めるという対比も楽しみのひとつ。美術愛好家の皆さん、ぜひバイクに乗りましょう!

さてモディリアーニ。この画家の名前は知らなくても絵を見れば「どこかで見たことがある」という人が多いと思う。それくらい個性的でインパクトがある画風。それでいてどこか哀愁があって魅せられるというか見飽きないというか。私もモディリアーニの名前を知らない時から彼の作品は好きだった。

「青いブラウスの婦人像」 モディリアーニ 1910年

これは今まで見たことのあるモディリアーニとはちょっと画風が違う。

比較的、初期の作品のようだ。といっても彼は35歳で亡くなっているのだけれど。

「婦人像 C.D.婦人」 モディリアーニ 1916年

このあたりから誰もが見たことがあるモディリアーニになる。

「ルネ」 モディリアーニ 1917年

ビートルズみたいなモディリアーニ。

彼の作品は目の瞳がかかれていないものが多い。

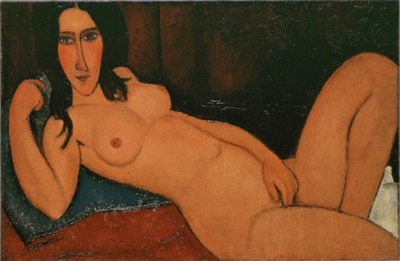

「髪をほどいた横たわる裸婦」 モディリアーニ 1917年

初めて開いた個展で、この絵がエロいと警察に没収されたらしい。

「若い農夫」 モディリアーニ 1918年

これはブリヂストン美術館で見たことがある。

「ルニア・チェホフスカの肖像」 モディリアーニ 1917年

モディリアーニの絵を細かく解説してもあまり意味はない。何か主張があるわけでもないし、よく見ればなるほどと唸らされるテクニックが隠されていたりはしない。彼の絵は、ひたすらひたすらその画風を楽しむべき絵である。ただし展覧会でしか味わえない楽しみが1つある。モディリアーニは陰影を描き分けたり筆のタッチで何かを表現したりもしない。いってみれば塗り絵的な絵。しかし表現が難しいのだが、そのペターっと塗られている絵の具がなぜかキレイなのである。色がキレイなのではなくて、キレイにキャンバスが塗られているというかーーー。上手く伝えられないので気になる人は見に行ってください。

日本人的には何となくフランスぽい絵のように思えるがモディリアーニはイタリア人。1884年(明治17年)生まれだから日本では文明開化真っ盛りの頃。ちなみに鹿鳴館ができたのが1883年。美術史的にはエコール・ド・パリのメンバーに数えられる。

エコール・ド・パリは直訳すれば「パリ派」で1920年代前後にパリで活躍した画家をまとめてそう呼ぶことになっている。主義主張や画風で選別されたものではなく、印象派のようにグループとしての活動があったわけでもない。以前にも書いたが「エンタの神様にでていた芸人」みたいなくくり。モディリアーニ以外ではシャガール、ユトリロ、マリー・ローランサン、藤田嗣治あたりの知名度が高いかな。ピカソもこの時代からパリで絵を描いていたが、あまりに偉大だからかエコール・ド・パリのメンバーには入れないみたい。ただしモディリアーニとピカソは交流が深かった。ついでに書くとモディリアーニを日本に紹介したのは藤田嗣治。

エコール・ド・パリと重なるが、1918年の第1次世界大戦終結を受けて1920年代のパリは狂騒の時代とか熱狂の時代とか呼ばれる時を迎える。いわゆる「古き良きパリ、パリがもっとも輝いていた、パリが一番パリらしかった時代(らしい)」である。モディリアーニがパリにやってきたのは21歳の1906年、亡くなったのが35歳の1920年だから、残念ながらその時代はほとんど過ごしていないことになる。

しかしイケメンでモンパルナスのプリンスと呼ばれたモディリアーニは、その狂騒の時代を先取りしたような人生を送った。もっとも女、酒、麻薬そして病弱に貧乏と破滅型だったみたいだが(>_<) でもそんな人生には何となく憧れる。そういう気持ちを持つ人は多いからだろうか、モディリアーニをテーマとした映画が2本撮られている。

モンパルナスの灯 1958年

モディリアーニ 真実の愛 2004年

そのうちレンタルしてみよう。

モンパルナスの灯はずいぶん古い映画だからツタヤにあるかなあ。

ーーー続く

ポーラ美術館は今回で3回目。

2011年8月 レオナール・フジタ 藤田嗣治展

2013年11月 クロード・モネ展

は、どちらも楽しかった。この美術館の場合はバイクでヴオーンと走ってきて、シーンと静寂な空間で絵を眺めるという対比も楽しみのひとつ。美術愛好家の皆さん、ぜひバイクに乗りましょう!

さてモディリアーニ。この画家の名前は知らなくても絵を見れば「どこかで見たことがある」という人が多いと思う。それくらい個性的でインパクトがある画風。それでいてどこか哀愁があって魅せられるというか見飽きないというか。私もモディリアーニの名前を知らない時から彼の作品は好きだった。

「青いブラウスの婦人像」 モディリアーニ 1910年

これは今まで見たことのあるモディリアーニとはちょっと画風が違う。

比較的、初期の作品のようだ。といっても彼は35歳で亡くなっているのだけれど。

「婦人像 C.D.婦人」 モディリアーニ 1916年

このあたりから誰もが見たことがあるモディリアーニになる。

「ルネ」 モディリアーニ 1917年

ビートルズみたいなモディリアーニ。

彼の作品は目の瞳がかかれていないものが多い。

「髪をほどいた横たわる裸婦」 モディリアーニ 1917年

初めて開いた個展で、この絵がエロいと警察に没収されたらしい。

「若い農夫」 モディリアーニ 1918年

これはブリヂストン美術館で見たことがある。

「ルニア・チェホフスカの肖像」 モディリアーニ 1917年

モディリアーニの絵を細かく解説してもあまり意味はない。何か主張があるわけでもないし、よく見ればなるほどと唸らされるテクニックが隠されていたりはしない。彼の絵は、ひたすらひたすらその画風を楽しむべき絵である。ただし展覧会でしか味わえない楽しみが1つある。モディリアーニは陰影を描き分けたり筆のタッチで何かを表現したりもしない。いってみれば塗り絵的な絵。しかし表現が難しいのだが、そのペターっと塗られている絵の具がなぜかキレイなのである。色がキレイなのではなくて、キレイにキャンバスが塗られているというかーーー。上手く伝えられないので気になる人は見に行ってください。

日本人的には何となくフランスぽい絵のように思えるがモディリアーニはイタリア人。1884年(明治17年)生まれだから日本では文明開化真っ盛りの頃。ちなみに鹿鳴館ができたのが1883年。美術史的にはエコール・ド・パリのメンバーに数えられる。

エコール・ド・パリは直訳すれば「パリ派」で1920年代前後にパリで活躍した画家をまとめてそう呼ぶことになっている。主義主張や画風で選別されたものではなく、印象派のようにグループとしての活動があったわけでもない。以前にも書いたが「エンタの神様にでていた芸人」みたいなくくり。モディリアーニ以外ではシャガール、ユトリロ、マリー・ローランサン、藤田嗣治あたりの知名度が高いかな。ピカソもこの時代からパリで絵を描いていたが、あまりに偉大だからかエコール・ド・パリのメンバーには入れないみたい。ただしモディリアーニとピカソは交流が深かった。ついでに書くとモディリアーニを日本に紹介したのは藤田嗣治。

エコール・ド・パリと重なるが、1918年の第1次世界大戦終結を受けて1920年代のパリは狂騒の時代とか熱狂の時代とか呼ばれる時を迎える。いわゆる「古き良きパリ、パリがもっとも輝いていた、パリが一番パリらしかった時代(らしい)」である。モディリアーニがパリにやってきたのは21歳の1906年、亡くなったのが35歳の1920年だから、残念ながらその時代はほとんど過ごしていないことになる。

しかしイケメンでモンパルナスのプリンスと呼ばれたモディリアーニは、その狂騒の時代を先取りしたような人生を送った。もっとも女、酒、麻薬そして病弱に貧乏と破滅型だったみたいだが(>_<) でもそんな人生には何となく憧れる。そういう気持ちを持つ人は多いからだろうか、モディリアーニをテーマとした映画が2本撮られている。

モンパルナスの灯 1958年

モディリアーニ 真実の愛 2004年

そのうちレンタルしてみよう。

モンパルナスの灯はずいぶん古い映画だからツタヤにあるかなあ。

ーーー続く

2014年08月02日

大観山 〜 ポーラ美術館

涼しいところでも行こうかと箱根まで。実は昼間の箱根はそれほど涼しくなし、本当に涼しいのがいいのなら自宅でゴロゴロしていればいい。でも涼しいところへ出かけるというのが私の場合、暑い夏を乗り切る原動力になっているような気がする。ヘンタイかな(^^ゞ

東京から箱根に行くには北側の御殿場から入るのと南側の小田原からのルートがある。小田原から箱根へはさらに「箱根駅伝で有名な国道1号線」「箱根新道(違う道なのにこれも国道1号線)」「旧東海道である県道732号線」「有料道路の箱根ターンパイク」の4つに別れる。

今回はターンパイクを使った。有料道路(バイクだと520円)なので今まで避けていたが、ターンパイクの終点である大観山が標高1000メートル超で涼しいそうなのと(ちなみに芦ノ湖は標高723メートル)、今までトーヨータイヤ・ターンパイクだったのがマツダ・ターンパイクと名前が変わったから。まっ一種の初物食い。もっとも名前が変わったのは前日の8月1日。ポーラ美術館で4月から開催されているモディリアーニ展もは、箱根に行くなら暑くなってからと決めていたのでようやくの訪問といったところ。展示会については別のエントリーで書く予定。

往きは東名で厚木インターまで行き、そこからは小田原厚木道路。大観山からは箱根を北上してポーラ美術館に立ち寄り、その後は御殿場から東名で帰ってくるのが全体ルート。

先週にツーリングした足柄城跡も箱根エリアなので二週続けて箱根に行ったことになる。その時は足柄城跡の後に丹沢湖を訪れ、その上流を県道76号線で遡った。76号線にはたくさんのオートキャンプ場があることはブログにも書いた。その1つで8月1日の大雨による増水で親子4人が流され3人が亡くなるという事故があり、こちらではかなりニュースで取り上げられていた。この目で楽しそうにキャンプしているのを見てきた場所で、しかも訪れた直後にそんな事件が起きるとショックである。合掌

出発は正午と遅め。気温は33度。東名では37.5度まで上昇した。ゲエ〜(>_<)となるところだが、今回はとある工夫をすることでかなり涼しく走れた。その話はいずれ。ところで小田原厚木道路の終点近くになると「トーヨータイヤ・ターンパイクこっち」の看板がたくさんあったはずなのにすべて撤去されていた。マツダ・ターンパイクと書き換えるのが間に合わなかったのかな。

箱根ターンパイクは昭和40年代からある古参の有料観光道路。経営しているのは民間会社だが、2007年にネーミングライツによってトーヨータイヤ・ターンパイクという道路名になった。ネーミングライツというのは名前をつける権利を売ること。有名なところだと東京都調布市にある味の素スタジアム。都立の施設だが味の素が命名権を購入して味の素スタジアムと呼ばれている。いいアイデアであるが、ちょこちょこ名前が変わると覚えにくいのも事実。神戸にある球場は2003年からヤフーBBスタジアム→スカイマークスタジアム→ほっともっとフィールド神戸と3回も名前が変わっている。今回のマツダ・ターンパイクは何年続くかな。

バイクでターンパイクを走ったことはないもののクルマではよく使っていた。それでも10年ぶりくらいかな。入り口付近の様子は昔と変わらず。ただしETCは使えない。わりと緩めのワインディングロードなので、つまり高速コーナー中心だからバイクでかっ飛ばすのは私の腕前では無理。のんびりと駆け上がっていく。全長は15キロくらい。

終点近くの11.5キロ地点にある白銀展望台。

標高は995メートル。ターンパイクに入った時は33度くらいだったが、登り初めてすぐに気温が下がり初め、ここや頂上の大観山についた時は28.5度だった。

望遠鏡を使わなくても熱海の沖にある初島が見えた。

頂上のドライブイン到着。

改修中だった。

標高1011メートル。

海側は快晴で湘南の海岸が見渡せる。

(クリックで拡大しないとわかりづらいかも)

しかし反対方向の芦ノ湖側は雲が厚い。

晴れていたら上の写真の右側あたりに富士山が見えたはず。

大観山は「たいかんざん」と読む。有名な日本画家である横山大観が、この山から見える富士山を好んで書いたところから名付けられたということだが、横山大観は明治生まれの人。その前はなんと呼ばれていたのだろう。まさか横山大観がネーミングライツで(^^ゞ

ドライブインから芦ノ湖側に渡る歩道橋。

駐車場はドライブインを取り囲むようにいくつかあるが、写真にある駐車場は「本日、貸し切り」という表示が出ていた。

何をやっているかと見に行くとエクシーガというスバルのミニバンばかり。オーナークラブの集会のよう。でも特にイベントらしい催しはなく、集まって談笑するのが目的みたい。全部で100台くらいのエクシーガが集まっていたかな。

ちょっと地味な痛車発見。

以上、マツダ・ターンパイクで開かれていたスバルのイベントでした(^^ゞ

ドライブインもトーヨータイヤ・スカイラウンジだったのがマツダに名前が変わっている。でもこのMAZDAの文字。社名のロゴとはずいぶん書体が違う。こういうのはしっかり統一しておかないと訴求効果が半減するものなのに。ちなみにマツダのホームページをザッと見たところではターンパイクの情報はなかった。それもナンダカナアな感じ。

ドライブイン内部。

ブラブラしていたら急にガスってきた。

先ほどの歩道橋の写真と見較べてみて。

芦ノ湖もまったく見えなくなる。

雲とか霧のことを山ではガスという。雲や霧は水で、ガスは気体。全然違うのになぜそう呼ぶのか不思議。英語でも通じるのかは調べていない。それでガスが出てきてから急に寒くなってきた。この後に出発した時のバイクの気温計は何と23度! オオ寒っ! やっぱり山の天気は変わりやすい。

この様子だと芦ノ湖のあたりは雨かと心配しながら大観山を後にする。結果的には雨もなくガスで視界が悪いこともなく、ただ涼しいだけの快適なライディング。芦ノ湖まで降りると気温計は28度くらい。

ポーラ美術館に行くには小涌谷の手前で県道733号線に入る。この道はところどころいかにも別荘地というような場所を通る。箱根に来たという実感があって好みのルート。

午後3時過ぎポーラ美術館到着。

ご覧の通り再びの快晴。

1時間半ほどモディリアーニ展を楽しんだ後、乙女峠経由で御殿場に下って東名で帰宅。乙女峠では富士山に掛かっていた雲が取れてその姿を眺めることができた。残念ながら写真は撮らず。

今回の箱根は予想以上に涼しくてラッキー。もっとも帰りの東名で時々バイクの気温計は38度を指していたし、涼しいところから降りてきたギャップでかなり暑く感じた。涼しかったという記憶だけを残すようにしましょう(^^ゞ

午後7時半頃帰宅で走行215キロ。

もっと涼しいところは遠いので、どうしようかと思案中。

東京から箱根に行くには北側の御殿場から入るのと南側の小田原からのルートがある。小田原から箱根へはさらに「箱根駅伝で有名な国道1号線」「箱根新道(違う道なのにこれも国道1号線)」「旧東海道である県道732号線」「有料道路の箱根ターンパイク」の4つに別れる。

今回はターンパイクを使った。有料道路(バイクだと520円)なので今まで避けていたが、ターンパイクの終点である大観山が標高1000メートル超で涼しいそうなのと(ちなみに芦ノ湖は標高723メートル)、今までトーヨータイヤ・ターンパイクだったのがマツダ・ターンパイクと名前が変わったから。まっ一種の初物食い。もっとも名前が変わったのは前日の8月1日。ポーラ美術館で4月から開催されているモディリアーニ展もは、箱根に行くなら暑くなってからと決めていたのでようやくの訪問といったところ。展示会については別のエントリーで書く予定。

往きは東名で厚木インターまで行き、そこからは小田原厚木道路。大観山からは箱根を北上してポーラ美術館に立ち寄り、その後は御殿場から東名で帰ってくるのが全体ルート。

先週にツーリングした足柄城跡も箱根エリアなので二週続けて箱根に行ったことになる。その時は足柄城跡の後に丹沢湖を訪れ、その上流を県道76号線で遡った。76号線にはたくさんのオートキャンプ場があることはブログにも書いた。その1つで8月1日の大雨による増水で親子4人が流され3人が亡くなるという事故があり、こちらではかなりニュースで取り上げられていた。この目で楽しそうにキャンプしているのを見てきた場所で、しかも訪れた直後にそんな事件が起きるとショックである。合掌

出発は正午と遅め。気温は33度。東名では37.5度まで上昇した。ゲエ〜(>_<)となるところだが、今回はとある工夫をすることでかなり涼しく走れた。その話はいずれ。ところで小田原厚木道路の終点近くになると「トーヨータイヤ・ターンパイクこっち」の看板がたくさんあったはずなのにすべて撤去されていた。マツダ・ターンパイクと書き換えるのが間に合わなかったのかな。

箱根ターンパイクは昭和40年代からある古参の有料観光道路。経営しているのは民間会社だが、2007年にネーミングライツによってトーヨータイヤ・ターンパイクという道路名になった。ネーミングライツというのは名前をつける権利を売ること。有名なところだと東京都調布市にある味の素スタジアム。都立の施設だが味の素が命名権を購入して味の素スタジアムと呼ばれている。いいアイデアであるが、ちょこちょこ名前が変わると覚えにくいのも事実。神戸にある球場は2003年からヤフーBBスタジアム→スカイマークスタジアム→ほっともっとフィールド神戸と3回も名前が変わっている。今回のマツダ・ターンパイクは何年続くかな。

バイクでターンパイクを走ったことはないもののクルマではよく使っていた。それでも10年ぶりくらいかな。入り口付近の様子は昔と変わらず。ただしETCは使えない。わりと緩めのワインディングロードなので、つまり高速コーナー中心だからバイクでかっ飛ばすのは私の腕前では無理。のんびりと駆け上がっていく。全長は15キロくらい。

終点近くの11.5キロ地点にある白銀展望台。

標高は995メートル。ターンパイクに入った時は33度くらいだったが、登り初めてすぐに気温が下がり初め、ここや頂上の大観山についた時は28.5度だった。

望遠鏡を使わなくても熱海の沖にある初島が見えた。

頂上のドライブイン到着。

改修中だった。

標高1011メートル。

海側は快晴で湘南の海岸が見渡せる。

(クリックで拡大しないとわかりづらいかも)

しかし反対方向の芦ノ湖側は雲が厚い。

晴れていたら上の写真の右側あたりに富士山が見えたはず。

大観山は「たいかんざん」と読む。有名な日本画家である横山大観が、この山から見える富士山を好んで書いたところから名付けられたということだが、横山大観は明治生まれの人。その前はなんと呼ばれていたのだろう。まさか横山大観がネーミングライツで(^^ゞ

ドライブインから芦ノ湖側に渡る歩道橋。

駐車場はドライブインを取り囲むようにいくつかあるが、写真にある駐車場は「本日、貸し切り」という表示が出ていた。

何をやっているかと見に行くとエクシーガというスバルのミニバンばかり。オーナークラブの集会のよう。でも特にイベントらしい催しはなく、集まって談笑するのが目的みたい。全部で100台くらいのエクシーガが集まっていたかな。

ちょっと地味な痛車発見。

以上、マツダ・ターンパイクで開かれていたスバルのイベントでした(^^ゞ

ドライブインもトーヨータイヤ・スカイラウンジだったのがマツダに名前が変わっている。でもこのMAZDAの文字。社名のロゴとはずいぶん書体が違う。こういうのはしっかり統一しておかないと訴求効果が半減するものなのに。ちなみにマツダのホームページをザッと見たところではターンパイクの情報はなかった。それもナンダカナアな感じ。

ドライブイン内部。

ブラブラしていたら急にガスってきた。

先ほどの歩道橋の写真と見較べてみて。

芦ノ湖もまったく見えなくなる。

雲とか霧のことを山ではガスという。雲や霧は水で、ガスは気体。全然違うのになぜそう呼ぶのか不思議。英語でも通じるのかは調べていない。それでガスが出てきてから急に寒くなってきた。この後に出発した時のバイクの気温計は何と23度! オオ寒っ! やっぱり山の天気は変わりやすい。

この様子だと芦ノ湖のあたりは雨かと心配しながら大観山を後にする。結果的には雨もなくガスで視界が悪いこともなく、ただ涼しいだけの快適なライディング。芦ノ湖まで降りると気温計は28度くらい。

ポーラ美術館に行くには小涌谷の手前で県道733号線に入る。この道はところどころいかにも別荘地というような場所を通る。箱根に来たという実感があって好みのルート。

午後3時過ぎポーラ美術館到着。

ご覧の通り再びの快晴。

1時間半ほどモディリアーニ展を楽しんだ後、乙女峠経由で御殿場に下って東名で帰宅。乙女峠では富士山に掛かっていた雲が取れてその姿を眺めることができた。残念ながら写真は撮らず。

今回の箱根は予想以上に涼しくてラッキー。もっとも帰りの東名で時々バイクの気温計は38度を指していたし、涼しいところから降りてきたギャップでかなり暑く感じた。涼しかったという記憶だけを残すようにしましょう(^^ゞ

午後7時半頃帰宅で走行215キロ。

もっと涼しいところは遠いので、どうしようかと思案中。